○若狭消防組合警防規程

| (平成19年3月14日本部訓令第1号) |

|

若狭消防組合警防活動規程(昭和48年若狭消防組合消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 警防体制

第1節 情報指令課(第3条・第4条)

第2節 消防部隊の配置および編成(第5条-第8条)

第3節 消防部隊員の勤務(第9条-第12条)

第4節 警防計画(第13条-第15条)

第5節 非常警備(第16条-第19条)

第6節 火災警報発令時等の措置(第20条-第22条)

第7節 非常招集(第23条-第25条)

第3章 警防活動

第1節 消防部隊の出場(第26条-第31条)

第2節 指揮命令等(第32条-第36条)

第3節 消防部隊の活動(第37条-第44条)

第4節 安全管理(第45条)

第4章 警防訓練(第46条-第48条)

第5章 警防活動の検討会(第49条・第50条)

第6章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき火災、救急、救助および地震等の災害の警戒、鎮圧ならびに被害を軽減するために行う警防体制および警防活動等について若狭消防組合の機能を十分に発揮するために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 火災、水災、震災およびその他の災害(以下「災害」という。)による被害を最小限度にとどめるために消防が行う活動およびこれに備える態勢をいう。

(2) 署 若狭消防署(以下「本署」という。)、上中分署、名田庄分署、高浜分署および大飯分署を総称していう。

(3) 消防部隊 すべての災害に対処するため機械器具を装備した消防吏員をもって編成した各隊をいう。

(4) 消防車等 消防車、救急車その他の消防車両をいう。

(5) 出場指令 情報指令課から消防部隊または特定の指揮者に対し出場を命ずることをいう。

(6) 特殊災害 通常の出場では対応できない大規模な災害、同時多発災害、多数負傷者事故、特殊な物質による災害、特殊な環境下での災害をいう。

(7) 異常気象 乾燥、地震、台風、暴風、強風、豪雪、豪雨、大雨、洪水、高潮、津波等による災害が発生し、または発生するおそれがある気象をいう。

(8) 災害調査 現に発生し、または発生するおそれのある災害の調査および警防活動の災害状況の調査をいう。

(9) 警防情報 警防業務および警防活動に関する自然現象、社会現象および医療機関の受入状況等の情報をいう。

(10) 警防調査 警防活動上必要な地水利、消防対象物等の実態把握をするための調査をいう。

(11) 緊急出場 災害が発生し、または発生する恐れがある場合に、その被害を最小限にとどめるため、消防部隊が法第26条第2項および第27条に定めるところにより出場することをいう。

(12) 指揮者 小隊長、中隊長、大隊長および消防長の各級の指揮者をいう。

(13) 現場最高指揮者 災害現場において消防部隊を統括する指揮者をいう。

(14) 現場最高責任者 災害現場のすべての対応に責任を負う者をいう。

(15) 管轄区域 若狭消防組合消防本部および消防署の設置等に関する条例(昭和45年若狭消防組合条例第4号)第3条第2項に定める管轄区域をいう。

(16) 担当区域 分署の担当区域(若狭消防組合若狭消防署組織および職務規程(昭和45年若狭消防組合消防本部訓令第2号)第9条第2項に規定する担当区域をいう。)または本署の担当区域(分署の担当区域以外の管轄区域をいう。)をいう。

第2章 警防体制

第1節 情報指令課

(情報指令課)

第3条 情報指令課は、警防活動に関する消防通信を統括する。

(編成等)

第4条 情報指令課の編成および勤務ならびに消防通信の運用等に関しては、別に定める。

第2節 消防部隊の配置および編成

(配置)

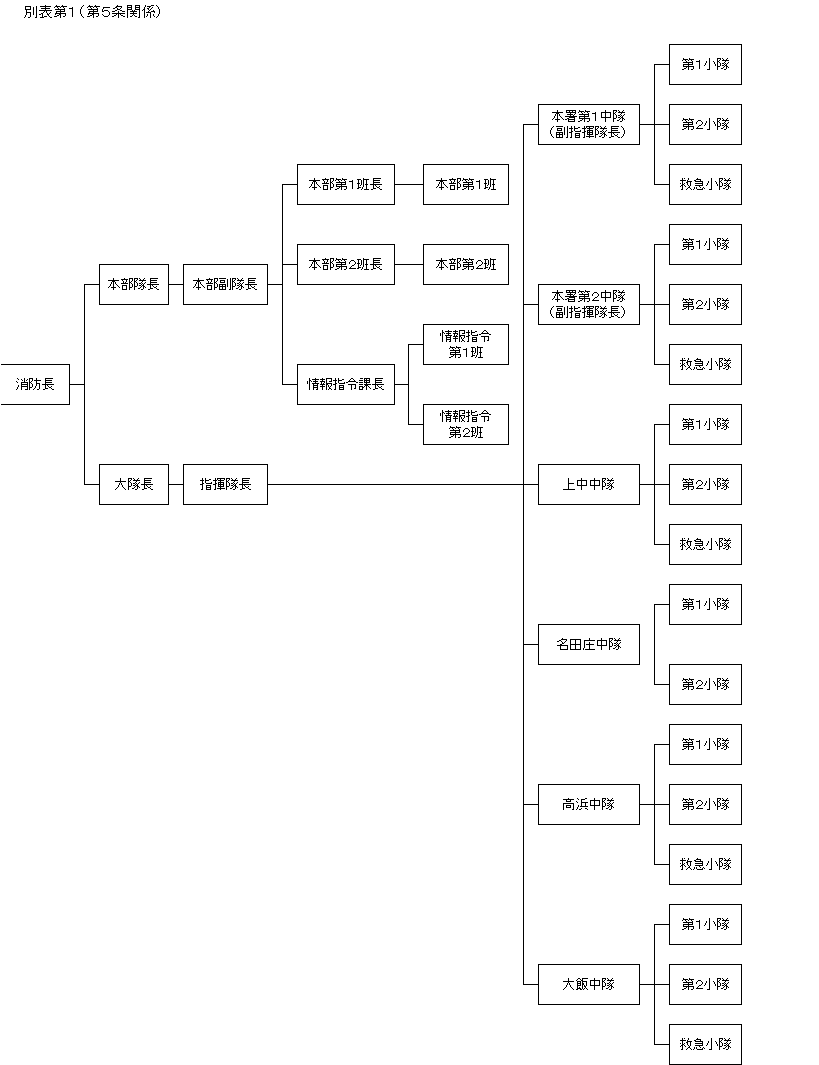

第5条 消防部隊の配置は、別表第1のとおりとする。

[別表第1]

(編成基準)

第6条 消防部隊は、次の各号に定める基準により編成する。ただし、災害の状況等によりこの基準によらないことができる。

(1) 小隊 消防車等各1車両を単位として編成し、小隊長は原則として消防司令補以上の階級にある者をあてる。ただし、若狭消防署長(以下「署長」という。)が編成上必要と認めるときは、消防士長の階級にある者をあてることができる。

(2) 中隊 2から3個小隊をもって編成し、中隊長は消防司令以上の階級にある者をあてる。ただし、署長が編成上必要と認めるときは、消防司令補の階級にある者をあてることができる。

(3) 大隊 2以上の中隊をもって編成し、大隊長は署長とする。

(消防部隊の任務)

第7条 消防部隊の任務は、次の各号のとおりとする。

(1) 指揮小隊 指揮車等に乗車する隊員をもって編成し、災害全般にわたる部隊の安全管理および指揮活動を任務とする。

(2) 消防小隊 消防車等およびこれに乗車する隊員をもって編成し、災害全般にわたる警防活動を任務とする。

(3) 救助小隊 救助工作車、はしご車その他救助活動に必要な消防車両およびこれに乗車する隊員をもって編成し、救助活動を主たる任務とする。

(4) 救急小隊 救急車およびこれに乗車する隊員をもって編成し、救急活動を主たる任務とする。

(消防小隊の兼務)

第8条 署長は、必要があると認める場合は、前条に定める消防小隊を救助、救急、水防等の災害活動に従事させることができる。

第3節 消防部隊員の勤務

(通常の勤務)

第9条 消防部隊の隊員(以下「消防部隊員」という。)は、警防活動上必要な業務を処理するため次の各号に定める勤務を行う。

(1) 署内勤務

ア 警守勤務

イ 通信勤務

ウ その他の勤務

(2) 署外勤務

署外における消防水利、街区、消防対象物に対する調査等の業務

(署内勤務における業務処理)

第10条 消防部隊員は、前条第1号に規定する署内勤務においては、次の各号に定める事項の業務を処理しなければならない。

(1) 警守勤務における業務処理事項

ア 消防機械器具等の点検看視

イ 一般受付事務

ウ 外部者に対する物品の接受、貸出管理

(2) 通信勤務における業務処理事項

ア 情報指令課員の行う通信業務の補助

イ 災害通信の受付、指令業務

(3) その他の勤務における業務処理事項

ア 消防機械器具の点検整備

イ 報告書の作成および調査事項で必要とする事務

ウ その他警防上必要な業務

(署外勤務における業務処理)

第11条 消防部隊員は、第9条第2号に規定する署外勤務中においては、次に定める事項の業務を処理しなければならない。

[第9条第2号]

(1) 消防水利の点検維持管理

(2) 街区調査による地水利の把握

(3) 警防活動上必要な消防対象物の位置、構造等の調査

(4) 法第3条に基づく屋外における措置命令

(出場態勢)

第12条 消防部隊の隊員は、いかなる場合であっても、出場指令を受けたときは、直ちに出場できる態勢を整えておかなければならない。

第4節 警防計画

(警防計画の区分)

第13条 警防計画は、消防長が樹立する特殊災害警防計画および消防危険地域警防計画ならびに署長が樹立する特殊消防対象物警防計画に区分する。

2 前項に規定する警防計画の樹立基準は、別に定める。

(警防計画の周知)

第14条 消防長または署長は、警防計画を樹立または変更したときは、その内容を職員に周知し、適正な運用を図らなければならない。

(警防資料等の整備)

第15条 消防長または署長は、警防活動上必要な資料の入手および警防計画に関する図書の整備に努め、警防業務の万全を図らなければならない。

第5節 非常警備

(非常警備の発令)

第16条 消防長は、次の各号の一に該当する事象が発生し、または発生するおそれがあるときは、非常警備を発令する。

(1) 特殊災害

(2) 異常気象

(3) 特異な社会現象

(4) その他の災害で非常警備を必要とするもの

(非常警備の実施基準)

第17条 非常警備の実施基準は、別表第2のとおりとする。

[別表第2]

(警防本部の設置)

第18条 消防長は、非常警備の実施のため必要があると認めるときは、消防本部に警防本部を設置する。

(警防本部の編成および業務分担)

第19条 警防本部の編成および業務分担は、別表第3のとおりとする。

[別表第3]

2 警防本部が設置されたときの署の業務分担は、別表第4のとおりとする。

[別表第4]

第6節 火災警報発令時等の措置

(火災警報発令時の措置)

第20条 消防長は若狭消防組合火災予防条例施行規則(平成2年若狭消防組合規則第11号)第22条の規定により火災警報が発令されたときは、非常警備体制をとらなければならない。

2 署長は、火災警報が発令されたときは、若狭消防組合火災予防条例(昭和48年若狭消防組合条例第6号)第30条に定める火の使用の制限に係る広報および警戒を実施しなければならない。

(異常気象時の措置)

第21条 消防長は、気象状況が悪化し非常警備を実施する必要があると認めるときは、その実施に必要な情報を収集しなければならない。

2 署長は、異常気象時において警防活動上支障があると認めるときは、地域の特性に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(地震発生時の措置)

第22条 消防長は、有感地震が発生したときは、災害状況の把握、関係機関との情報連絡その他必要な措置をとるものとする。

第7節 非常招集

(非常招集)

第23条 消防長または署長は、警防活動または非常警備のため必要があると認める場合は、消防職員(以下「職員」という。)に非常招集を発令することができる。

(非常招集の区分)

第24条 非常招集の区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 全員招集

(2) 半数招集

(3) 一部招集

(応招の報告)

第25条 職員は、招集の伝達を受けたときは、速やかに応招し、その旨を所属長に報告しなければならない。

第3章 警防活動

第1節 消防部隊の出場

(出場の種別)

第26条 消防部隊の出場は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害出場 火災、救助、救急、水災その他災害出場

(2) 調査出場 事後聞知火災、災害調査、警防情報の収集等の出場

(3) 訓練出場 警防訓練実施のための出場

(4) 業務出場 警防調査、訓練指導等前号までに掲げる出場以外の警防業務に必要な出場

(出場区分)

第27条 消防部隊の緊急出場区分は、次のとおりとする。

(1) 通常出場 災害種別ごとに定める出場計画による出場

(2) 特命出場 通常出場以外の出場

(出場基準)

第28条 火災における通常出場の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1出場 火災発生の覚知による出場

(2) 第2出場 現場最高指揮者の第2出場要請による出場または第29条に該当する出場

[第29条]

(3) 第3出場 消防長または署長が第3出場の必要があると認める出場

2 前条第1項による災害種別ごとに定める出場計画の基準は、別に定める。

(第2出場の要件)

第29条 情報指令課長は、次の各号のいずれかに該当する火災が発生した場合、第2出場を指令することができる。

(1) 若狭消防組合査察規程(平成7年若狭消防組合消防本部訓令第1号)第12条に規定する1号対象物の火災

(2) 火災警報発令下もしくは強風等の気象条件により大火災が予想される火災

(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(17)項に規定する重要文化財の火災

(4) 別表第6に定める準火災危険地域における火災

(管轄区域外への出場)

第30条 消防部隊の管轄区域外への出場は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 組織法第39条、第44条および第45条に基づく場合

(2) 管轄区域外の医療機関へ救急搬送する場合

(3) 福井県広域消防相互応援協定に基づく場合

(4) その他の消防相互応援協定に基づく場合

(5) 消防長が必要と認めた場合

(消防団の出場)

第31条 組織法第18条第3項に規定する消防団員の出場および警防活動について必要な事項は、別に定める。

第2節 指揮命令等

(現場最高責任者および指揮者)

第32条 火災現場における現場最高責任者は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1出場 中隊長

(2) 第2出場 大隊長

(3) 第3出場 消防長

2 現場最高指揮者より上級の指揮者が出場し、災害現場の状況等から判断して特に必要と認めたときは、「指揮宣言」をして当該現場の最高指揮者として指揮にあたらなければならない。

3 火災以外の災害における現場最高指揮者については、別に定めるものを除くほか、出場隊の数により前2項の規定を準用する。

(現場指揮本部の設置)

第33条 現場最高責任者は、火災出場の第2出場、第3出場または特異な災害のうち必要と認めた現場に現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置するものとする。

2 指揮本部の位置は、災害の状況が容易に把握でき、各隊の指揮運用が至便であり、かつ、出場部隊の指揮者および関係者が容易に確認できる位置とする。

3 指揮本部の長(以下「指揮本部長」という。)は、第1項の規定により指揮本部を設置したときは、直ちにその旨を宣言するとともに、現場指揮本部旗を掲出するものとする。また、指揮本部の位置を変更したときおよび解除したときも同様とする。

4 指揮本部長は、警防活動をおおむね終了した段階で、指揮本部を解除するものとする。

(指揮本部長および要員)

第34条 指揮本部長は、第32条に規定する現場最高責任者をもってあてる。

[第32条]

2 指揮本部の要員は、署指揮隊および本部指揮隊とする。

(指揮本部の任務)

第35条 指揮本部の主な任務は、次のとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 消防部隊の配備、増強および削減の決定

(3) 警戒区域の設定

(4) 出場部隊への総合指揮

(5) 情報指令課への情報連絡

(6) 水利統制

(7) 必要資機材の確保

(8) 関係機関との連絡

(9) 現場広報

(10) 報道関係者に対する対応

(11) その他指揮本部長が必要と認める任務

(前進指揮所の設置)

第36条 指揮本部長は、災害状況等により消防部隊に対する指揮命令および活動統制等の円滑を期す必要があるときは、前進指揮所を設置し、指揮本部任務を補完させることができる。

第3節 消防部隊の活動

(火災防ぎょの原則)

第37条 火災防ぎょ活動に当たっては、人命救助を優先し、延焼阻止を主眼に消防部隊の総合力を発揮して被害の軽減に努めなければならない。

(指揮活動の原則)

第38条 指揮活動は、前条の原則に基づき出場部隊を活用し、安全管理および円滑で効果的な警防活動の遂行を行い、被害の軽減に努めなければならない。

2 指揮隊の組織、運用および活動に関し必要な事項は、別に定める。

(救助活動の原則)

第39条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、他の警防活動に優先して行わなければならない。

2 救助活動は、要救助者の状況を的確に判断するとともに、救助隊、救急隊および消防隊は相互の連携を密にして状況に応じた臨機応変かつ安全な方法で迅速に行動し、救助効果をあげなければならない。

3 救助隊の組織、運用および活動に関し必要な事項は、別に定める。

(救急活動の原則)

第40条 救急活動は、傷病者の人命救護および傷病悪化の防止を目的として活動しなければならない。

2 救急業務および救急活動に関し必要な事項は、別に定める。

(水防活動の原則)

第41条 水防活動は、人命救助を優先し、被害の拡大防止を主眼として活動しなければならない。

2 水防業務および水防活動に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊災害等の警防活動)

第42条 原子力事業所、高速道路、集団救急救助事故等における警防活動に関し必要な事項は、別に定める。

(火災警戒区域の設定)

第43条 消防長は、法第23条の2の規定により火災警戒区域を設定する必要があると認めたときは、迅速に警戒区域を設定し災害広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示、区域内への進入禁止等2次災害防止に努めなければならない。

(緊急措置の委任)

第44条 消防長および署長以外の現場最高指揮者は、災害の状況から、法第23条の2、第29条第2項および第3項、第30条第1項ならびに水防法(昭和24年法律第139号)第17条および第21条に規定する消防機関の長の権限に属する緊急措置をとる必要があり、消防長または署長の指示を受けることができないとき、またはそのいとまがないときは、当該緊急措置を行うことができる。

2 前項の緊急措置を行った現場最高責任者は、速やかにその旨を消防長および署長に報告しなければならない。

第4節 安全管理

(安全管理)

第45条 指揮者は、災害現場および隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のための必要な措置を講ずるものとする。

2 消防部隊の隊員は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。

3 警防活動時における安全管理は、この規程に定めるほか、若狭消防組合安全管理規程(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第1号)の定めるところによる。

第4章 警防訓練

(訓練の種別)

第46条 警防訓練の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防訓練 火災の防ぎょ活動に関する訓練

(2) 救助訓練 救助活動に関する訓練

(3) 救急訓練 救急活動に関する訓練

(4) 水防訓練 水災防ぎょ訓練に関する訓練

(5) 総合訓練 火災防ぎょ、人命の救出救護等を総合的に行う訓練

2 前項に掲げる訓練のうち消防本部が計画する訓練は、特別訓練とし、署が計画する訓練は、通常訓練とする。

(実施区分)

第47条 警防訓練の実施区分および方法は、次の各号のとおりとする。

(1) 個別訓練 警防活動の基礎となる消防機械器具等の操作、隊員個々の動作等の習熟を図る訓練

(2) 小隊訓練 消防部隊活動の基礎となる活動技術および隊員間の協同動作等の向上を図る訓練

(3) 部隊訓練 消防部隊活動の円滑な実施を図るための訓練

(4) 図上訓練 図上における消防部隊の合理的な運用についての訓練

(5) 随意訓練 訓練を実施する者または訓練の指導を行おうとする者が、その目的に応じ、随意に行う訓練

(訓練の実施)

第48条 署長は、警防活動の技術およびの習熟を図るため通常訓練を計画的に実施しなければならない。

2 消防長は、努めて総合的な警防活動の練磨および関係機関との円滑な連携を図るため、特別訓練を実施しなければならない。

第5章 警防活動の検討会

(検討会の開催)

第49条 消防長および署長は、警防活動上特異なもので、将来における警防対策および警防活動に資するため必要と認めるものについて、それぞれ本部検討会および署検討会を開催するものとする。

2 本部検討会および署検討会の参加者等については、その都度定める。

(検討会における検討事項)

第50条 検討会における検討事項は、次の各号に掲げるもののうちから必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 災害拡大危険性と防ぎょ対策

(2) 消防部隊の運用状況

(3) 指揮活動と指揮命令の伝達およびその結果

(4) 火災防ぎょ、救急、救助、水防等諸活動の適否

(5) 関係機関、関係団体および関係者との連携状況とその適否

(6) 安全管理状況の適否

(7) 死傷者発生の原因と防止対策

(8) 警防計画の運用状況とその問題点

(9) 前各号以外で必要と認める事項

第6章 雑則

(その他)

第51条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(若狭消防組合高規格救急自動車運用要綱の一部改正)

2 若狭消防組合高規格救急自動車運用要綱(平成8年若狭消防組合消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合救助活動規程の一部改正)

3 若狭消防組合救助活動規程(平成2年若狭消防組合消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合消防通信規程の一部改正)

4 若狭消防組合消防通信規程(平成10年若狭消防組合消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合消防通信運用要綱の一部改正)

5 若狭消防組合消防通信運用要綱(平成10年若狭消防組合消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合消防用無線局管理規程の一部改正)

6 若狭消防組合消防用無線局管理規程(平成2年若狭消防組合消防本部訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合水防活動規程の一部改正)

7 若狭消防組合水防活動規程(昭和60年若狭消防組合消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合原子力防災計画の一部改正)

8 若狭消防組合原子力防災計画(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合原子力防災計画実施要綱の一部改正)

9 若狭消防組合原子力防災計画実施要綱(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合原子力発電所等消防活動要綱の一部改正)

10 若狭消防組合原子力発電所等消防活動要綱(昭和61年若狭消防組合消防本部訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合本部隊服務要領の一部改正)

11 若狭消防組合本部隊服務要領(昭和60年若狭消防組合消防本部訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合安全管理規程の一部改正)

12 若狭消防組合安全管理規程(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(若狭消防組合訓練時安全管理要綱の一部改正)

13 若狭消防組合訓練時安全管理要綱(昭和59年若狭消防組合消防本部訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成19年12月25日本部訓令第6号)

|

|

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年10月30日本部訓令第11号)

|

|

この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

附 則(平成23年6月6日本部訓令第3号)

|

|

この規程は、平成23年7月16日から施行する。

附 則(平成24年8月13日本部訓令第6号)

|

|

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年10月1日本部訓令第12号)

|

|

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年4月1日本部訓令第4号)

|

|

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年6月20日本部訓令第7号)

|

|

この訓令は、平成26年7月20日から施行する。

附 則(平成28年3月23日本部訓令第2号)

|

|

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

|

別表第2(第17条関係)

非常警備の実施基準

| 警備区分 | 発令基準 | 実施内容 |

| 第1号非常警備 | 1 気象に関する注意報が発令され、被害等の発生するおそれがあるとき。 | 1 署外勤務の中止 |

| 2 災害が発生し、通常の出場体制では困難な場合 | 2 非常招集区分の一部招集または自宅待機 | |

| 3 消防部隊の増強 | ||

| 4 消防機器の点検整備 | ||

| 5 火災予防の広報および指導 | ||

| 6 巡視および監視警戒等 | ||

| 7 情報の収集および伝達 | ||

| 第2号非常警備 | 1 気象に関する警報が発令され、被害等の発生するおそれがあるとき。 | 1 非常招集区分の半数招集および自宅待機または全員招集 |

| 2 災害が発生し、第1号非常警備では困難な場合 | 2 消防団員の一部招集 | |

| 3 消防部隊の増強 | ||

| 4 消防機器の点検整備 | ||

| 5 警防活動および必要事項の速報 | ||

| 6 関係機関との連絡調整 | ||

| 7 報道対応 | ||

| 8 警防本部の設置 | ||

| 第3号非常警備 | 大規模な災害が発生し、第2号非常警備では困難な場合 | 1 非常招集区分の全部招集 |

| 2 消防団員の招集および自宅待機 | ||

| 3 消防部隊の増強および再編成 | ||

| 4 資機材等の調達、補給 | ||

| 5 警防活動および必要事項の速報 | ||

| 6 関係機関との連絡調整 | ||

| 7 報道対応 | ||

| 8 警防本部の設置 |

備考 各非常警備区分における実施内容については、災害の状況等に応じて変更できるものとする。

別表第3(第19条関係)

警防本部の編成および業務分担表

| 本部長 | 副本部長 | 班 | 責任者 | 班員 | 業務内容 |

| 消防長 | 次長 | 総務班 | 総務課長 | 総務課員 | 1 食糧、医薬品、寝具等の調達および配分に関すること。 |

| 2 調達物資の経理に関すること。 | |||||

| 3 関係機関との連絡調整 | |||||

| 4 渉外事務に関すること。 | |||||

| 5 その他各班に属さない事項に関すること。 | |||||

| 予防班 | 予防課長 | 予防課員 | 1 災害予防の対策に関すること。 | ||

| 2 災害広報に関すること。 | |||||

| 3 防火対象物および危険物施設等に対する防火管理の強化指導 | |||||

| 4 報道関係への発表資料の作成および発表に関すること。 | |||||

| 5 災害活動記録および写真撮影に関すること。 | |||||

| 警防班 | 警防課長 | 警防課員 | 1 非常警備の実施および解除の発令に関すること。 | ||

| 2 警防本部の設置および解除に関すること。 | |||||

| 3 災害活動方針の決定に関すること。 | |||||

| 4 消防機械器具の整備、保全および運用に関すること。 | |||||

| 5 その他災害活動に関すること。 | |||||

| 情報指令班 | 情報指令課長 | 情報指令課員 | 1 出場指令および災害通信に関すること。

2 災害情報の収集および連絡に関すること。 3 非常招集および気象通報の発令に関すること。 4 医療機関との連絡調整に関すること。 5 その他災害活動の支援に関すること。 |

備考 災害の状況により、各班員を消防部隊に編入または編成することができる。

別表第4(第19条関係)

警防本部設置時の署の業務分担表

| 本部付 | 総括 | 担当名 | 業務内容 |

| 署長 副署長 | 本署課長 分署長 | 庶務 | 1 車両、食糧その他必要な資器材の調達に関すること。 |

| 2 その他特命に関すること。 | |||

| 予防 | 1 災害予防の対策に関すること。 | ||

| 2 災害広報に関すること。 | |||

| 3 防火対象物および危険物施設等に対する防火管理の強化指導に関すること。 | |||

| 4 災害現場の写真撮影に関すること。 | |||

| 警防 | 1 消防機械器具等の運用に関すること。 | ||

| 2 災害の防ぎょに関すること。 | |||

| 3 消防団の運用に関すること。 | |||

| 4 非常招集および気象通報の伝達に関すること。 |

備考 警防は、防災担当および救急担当を含む。

別表第5(第29条関係)

準火災危険地域

| 市町名 | 地域 |

| 小浜市 | 小浜地区、雲浜地区および西津地区 |

| 高浜町 | 高浜地区(ただし、中津海、立石、畑、子生、坂田および笠原を除く。) |

| 和田地区(ただし、車持および馬居寺を除く。) | |

| おおい町 | 本郷 |